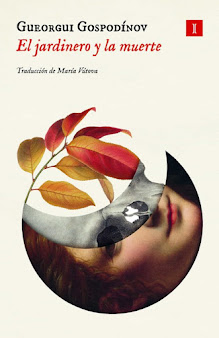

Entre estas líneas que conforman el inicio del epílogo y estas otras que le preceden en el arranque del libro: “Cualquier historia, hasta la que ha ocurrido y es personal, cuando pasa a través del lenguaje, cuando se resiste de palabras, deja de pertenecernos, ya forma parte tanto del ámbito de lo real como del de la ficción”, discurre El jardinero y la muerte (Impedimenta, 2025), una estupenda edición bajo la exquisita traducción de María Vútova. El novelista y poeta Gueorgui Gospodínov (1968, Yambol, Bulgaria) define a este nuevo libro suyo como una novela-jardín, porque surge para mitigar la pérdida de su padre, un hombre duro y de buena condición humana, criado en una cultura no muy ducha en verbalizar los afectos, pero sí predispuesto a mostrar el amor por su familia a través del jardín que cultivaba con primor y entrega. Esta devoción botánica de su progenitor viene a enaltecer esa cualidad propia y natural de las plantas: “saber morir con belleza sin morir en realidad”.

Gospodínov, autor de imaginación portentosa, del que ya leímos sus fascinantes novelas, Novela natural (1999), Física de la tristeza (2011) y Las Tempestálidas (2020), vuelve ahora para acercarnos a ese héroe familiar de su infancia, su padre. Escribe El jardinero y la muerte tras su fallecimiento, casi por impulso, como exigencia del duelo. Para él esta escritura se convierte en una manera de delimitar el dolor hasta convertirlo en un relato personal con la idea de aminorar el daño de la pérdida, ampliar la propia experiencia y reflexionar sobre cómo sobrellevamos la muerte. En sus costuras, es un libro que intenta desentrañar si somos capaces de entender el papel de nuestros padres y si una vez que creemos entenderlos somos capaces de seguir queriéndolos. Podríamos decir que este libro no parece surgir de una planificación preconcebida, más bien da pie a pensar que es un libro de urgencia, impulsado por el síntoma irreductible del dolor, pero concebido como la anestesia que nos proporciona la conversación íntima con un ser querido.

“Mi padre era jardinero. Ahora es jardín”. Parece un mantra que Gospodínov arranca y evoca, consciente de que la muerte permea la vida, y que morir lleva su tiempo, lo mismo que el dolor y el duelo. Se pregunta por saber dónde empieza el final de una vida para pasar de inmediato al trance de los últimos días de su padre, obligándole a abordar su deterioro, con el alma puesta en resaltar los momentos gratificantes de compartir su sonrisa, una tregua de su dolor o algún recuerdo emotivo que los une. Por eso, desde el principio, deja dicho que lo que le impele a escribir este libro va marcado por el propio sentido narrativo de escribir una historia, la de su padre y la de él mismo: “Para abrir otro pasillo paralelo donde el mundo y todos los que lo habitan estén en su sitio, para desviar la narración hacia la otra hilera cuando la cosa se ponga peligrosa y la muerte se desborde, como el jardinero desvía el agua hacia la siguiente hilera de la huerta”.

En ese deambular narrativo, confía en su creencia de que la literatura es un extraordinario cauce que permite una intimidad que no nos atreveríamos a expresarla expontáneamente. La literatura, según él, sacude, nos da valor, coraje y ánimo para todo lo que ha quedado sin decir. Gospodínov elige muy bien qué contar, dónde poner el foco, las escenas más pequeñas y los detalles minúsculos de cada una de ellos, que describe siempre desde el tamiz de su memoria, sin dejar de preguntarse: “¿De qué hablamos cuando hablamos de la muerte? De la vida, por supuesto, en toda su fascinante fugacidad.” Como suele ocurrir con todo lo fragmentario, y este libro lo es por cómo está concebido formalmente, con capítulos muy breves, este texto está atravesado por el misterio de la muerte, pero a través de su espejo en la vida, el verdadero lugar donde percatarse más del poder de los hechos que de las convicciones.

Este libro, además, posee la particularidad de haber sido concebido desde la cama del hospital en la que el padre del autor agonizaba. Su tono, fuera de toda aspereza, alcanza una altura poética bien dispuesta, y se combina con el mucho oficio de fabulador de quien la escribe, para dejar paso a una elegía inevitable por la que transita la muerte, sí, pero mucho mucho más la vida y las historias de quienes la hacen posible. Insiste Gospodínov en que “la muerte es también un problema lingüístico”. Y para ello se detiene en la palabra “murió”, tan breve y contundente: “Está esa r del último estertor y la o que cierra el círculo de la vida. Una o como un cero absoluto, y para rematar, la tilde, el último clavo que no deja lugar a la esperanza”.

Nadie discute ya que Gospodínov es un autor consagrado y sobresaliente del panorama actual de las letras europeas. Este libro, más íntimo y personal que sus obras anteriores, sigue la estela de ese estilo magistral suyo al que nos tiene acostumbrados. Sus páginas nos acercan a escenas que hablan del dolor, de la muerte, de la infancia, de las relaciones, especialmente, de su padre con él y su manera de concebir el mundo. Pero también nos habla de la relación de la muerte en la literatura, bajo el prisma personalísimo suyo, para acabar narrando un conmovedor relato de la muerte como parte inherente de la vida y como parte del relato de ella misma.

.webp)

No hay comentarios:

Publicar un comentario