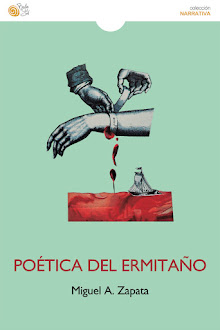

El nuevo libro de Miguel A. Zapata (Granada, 1974) es un impresionante relato de resiliencia y mirada al mundo, de laberintos y lazos con otros que a veces serán personas cercanas y a veces extrañas, bajo una gramática de existencia activa y contemplativa. Poética del eremita (Baile del Sol, 2025) es una novela en la que existir y persistir acaso sean sinónimos rigurosos, un testimonio del pensamiento y de las peripecias de la existencia de su protagonista, un hombre nada convencional que también pone en valor la vida como ejercicio ético y estético. Zapata asume el reto de imaginar gozosa y arduamente una narrativa liberadora y reflexiva para abordar la profundidad de redención de Don, un personaje poco común, que vive en una ermita abandonada, a pocos metros de un acantilado, apartado del mundanal ruido.

Don es un ser inquisitivo, que reflexiona sobre qué es lo que le gusta de la vida y de la gente, porque de lo contrario se arriesga a convertir su futuro en un erial, eliminando toda posibilidad de fructificar su apartada manera de vivir, consciente de que para alcanzar el futuro tiene que vivir el presente al margen del resto. Para él, todo lo propio usurpa el centro de una realidad habitada por la huella de lo ajeno. La libertad que entiende es un concepto del binomio propio-ajeno. Para Don, lo propio es sujeto, mientras que lo ajeno es objeto: “Don arriba y el resto del mundo abajo”. Sin embargo, qué perturbador es el deseo para este ser solitario, una especie de demonio que nunca duerme ni se está quieto. El deseo en Don es travieso, pero sin arrasar a sus ideales: “A Don le gusta pensar en lo que no fue pero podría haber sido”.

En ese yo circunscrito de la novela, a través de la voz narrativa desplegada en tercera persona por Zapata, encontramos la identidad de alguien que habita un escenario aislado, dispuesto a acceder a su auténtico yo, como proponía Descartes, buscando un tiempo de soledad radical e iniciando un viaje interior, con la idea de que ese viaje le sirva para acudir a sí mismo, a su ser más profundo. La vida reflejada aquí no es sino existencia y representación. Significa que Don es un ser fronterizo respecto a ambas posiciones y, por eso mismo, entiende la vida como conflicto y drama y, por lo tanto, le resulta imposible concebirla separándola de la herencia cultural y de las situaciones contingentes del mundo, del sentido del vivir y de sus relaciones con los demás. Don compagina su vida mística y eremita frecuentando trabajos artesanales, arriba, en la montaña, cuyos encargos le sirven de conexión con sus congéneres.

El aire pragmático del silencio fluye por cada uno de los treinta y seis capítulos de la novela, proporcionando un repertorio de verdades no dichas, pero que se insinúan y que acompañan al soplo lírico y filosófico de muchas de las reflexiones rompedoras que “Don el eremita”, “tasador de acantilados”, “casi poeta”, “fláneur de puertos y mares”, escruta y huele, solo o acompañado, con su propia imaginación y memoria, reivindicando ese gran anhelo universal por encontrar “la única vida que merece la pena pero no se nos permite vivir: la imposible”. Zapata da pie a que su novela fluya como un libro rizoma que va creciendo por la superficie del relato, tratando de poner palabras a lo inexpresable, a la sensación de extrañeza ante el mundo de alguien predispuesto a aceptar un renacimiento de la vida, poseído de una conciencia libre y asombrada ante la infinita complejidad de la existencia.

No pretende el autor encontrarse a sí mismo en su Poética del ermitaño, al menos en su totalidad, ni siquiera pretende ubicarse en el alma del lector, sino que lo que pretende es que el lector establezca una relación con las cosas que importan del mundo de Don, con la realidad que es lo que siempre está ahí. Por eso mismo, la médula de esta novela no es la argumentación, sino su estancia vital de búsqueda, para ir más allá de lo buscado. Diría que, más que de soledad y misantropía, este libro tiene que ver bastante con el reconocimiento de la compañía de los demás, desde el territorio íntimo donde se fragua lo que en verdad podemos hacer, lo que podemos ser, lo que deseamos y lo que no.