Salter, escritor de fuertes experiencias vitales, fue piloto de combate en 1957 en la guerra de Corea y también se llevó un tiempo apartado de su actividad literaria, en una actitud parecida a la que ya acostumbró a sus seguidores Salinger. Publicó su primer libro con treinta y dos años. Ahora bien, desde sus primeras incursiones literarias, considera el autor norteamericano que la literatura es, antes que nada, un arte, y, por lo tanto, que, frente a ella, lo que cabe experimentar no solo son buenas historias, sino que debe suscitar emociones estéticas. Como también cree que la literatura hace que nos fijemos más en la vida; que practiquemos en la propia vida, que, a su vez, nos hace mejores lectores de la literatura, lo que, a su vez, nos hace mejores lectores de la vida. Y así sucesivamente.

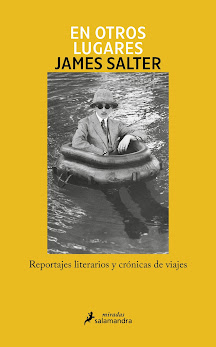

Es ese círculo vital por el que transitan los hilos de los reportajes literarios y crónicas de viajes que se reúnen en There and Then, título original del libro que ahora presenta la editorial Salamandra a los lectores como En otros lugares, bajo la estupenda traducción de Aurora Echevarría. La obra reúne un conjunto de dieciocho textos en los que la mirada atenta del autor deambula de un lugar a otro en busca de algún reflejo de lo vivido por determinados lugares del mundo, tras sus propios pasos, rescatando una suerte de vislumbres a través de las imágenes y vivencias que sus andanzas le fueron reportando en sus muchas escapadas viajeras: “Tal vez en los viajes siempre está esa idea de algo ya impreso en nosotros que buscamos inconscientemente. A veces no tan inconscientemente”, como deja dicho el propio autor en el preámbulo del libro.

James Salter, reconocido como uno de los más destacados escritores de ficción estadounidense, autor de libros memorables como Años luz, La última noche, Todo lo que hay o el extraordinario ensayo El arte de la ficción, nos lleva ahora a sus lectores a un viaje a través de treinta años de su vida, explorando diversos lugares como París, los Alpes, Tokio, Colorado y Hollywood, con esa idea suya de resaltar el placer de estar vivo para poder contarlo. Salter captura la esencia de este propósito al tiempo que la de resaltar la singularidad de cada destino, ofreciendo una visión en la que está muy presente la naturaleza de su quehacer literario, como ya dejó dicho en una de sus novelas: “Llega un día en que adviertes que todo es un sueño, que sólo las cosas conservadas por escrito tienen alguna posibilidad de ser reales”.

Acompañamos al escritor en su periplo por un amplio y sugerente mapa de encuentros con lugares como Montmartre, el cementerio de Montparnasse, así como avenidas y travesías de un París legendario: “Hay un París de Balzac, un París de Victor Hugo, de Turguénev, Babel, Zola, Proust y Colette que aún existe”, nos dice con admiración el autor neoyorquino. También nos habla de los monarcas franceses a través de sus visitas a los castillo del Loira. Nos traslada a otros destinos viajeros centroeuropeos, como Basilea, Zúrich o El Tirol, para después tirar millas y marcharse a Las Rocosas, al Gran Cañón del Río Colorado, hasta dar a continuación un salto a Japón, el país de dos autores que admira, Mishima y Kawabata, tomando el pulso a los hoteles de Tokio, “ciudad enorme y abarrotada”. Y así va venteando sus correrías e incursiones, con soltura y pasmo, dejando ver su pericia, agudeza y disfrute, propias de un bon vivant.